使用實時頻譜分析儀應對外場射頻與微波干擾的挑戰

隨著通信網絡中采用的無線技術越來越多,不可避免會產生干擾問題。無論是何種類型的網絡,系統噪聲都會影響網絡性能。噪聲可以自內部或外部產生。

管理干擾的水平決定了服務品質。例如,控制 LTE 網絡中的上行鏈路噪聲可以顯著改善網絡性能。在企業無線局域網 LAN 中,適當的信道分配和復用可以確保網絡達到預定的連接速度;而衛星地面站中優化的天線位置/方向圖則有助于增強各種氣象條件下的通信可靠性。

為了檢測要求嚴格的信號以及診斷網絡問題,測試人員在外場必須擁有實時信號分析 (RTSA) 能力。在本文中,我們將介紹各種網絡中可能遇到的干擾、RTSA 技術及其關鍵性能指標,并探索可以診斷和解決雷達、電子戰 (EW) 和通信網絡中干擾問題的應用。

回顧射頻和微波干擾問題

無線干擾的挑戰

商用數字無線網絡面臨的一大難題是如何在可用頻譜內提供盡量高的容量。在這一設計目標的推動下, 業界著手實施更嚴格的頻率復用和更廣泛的信道部署。由于蜂窩站點相互之間非常接近,并且基站同時 發射信號,因此在下行鏈路(從基站到移動設備的方向)上產生了非常大的噪聲。移動天線下行鏈路上的這種較大噪聲會導致移動設備增大輸出功率,以克服該噪聲的影響。這反過來又會導致基站天線上行鏈路(從移動設備到基站的方向)的噪聲增加。基站收發信機 (BTS) 天線上的噪聲過大,會使得蜂窩基站的容量下降。這些情況都屬于網絡內部干擾。

除了內部干擾之外,外部干擾也變得越來越普遍。造成外部干擾的原因主要是網絡運營商之間的保護頻帶過小,欠缺網絡規劃和網絡優化,以及非法使用頻譜。

LTE網絡中的干擾問題

LTE網絡受到噪聲的很大限制。它的頻率復用比為1,這意味著每個蜂窩站點使用同一個頻道。LTE網絡要想正常運行,必須采用復雜而高效的干擾管理方案。

在下行鏈路上,LTE基站依靠來自移動設備的信道質量指示符 (CQI) 報告來估計覆蓋區域內的干擾。CQI衡量的是下行鏈路信道或某些資源塊上的信號干擾比。根據這個重要信息,基站可以調度帶寬并確定向移動設備提供的吞吐量。干擾既包括蜂窩站點內部產生的噪聲,又包括外部發射機產生的干擾。如果下行鏈路上有外部干擾,那么 CQI 就會下降,需要重新傳輸數據,從而導致網絡速度大幅下降。下行鏈路干擾是最難處理的問題之 一,因為基站不會直接反饋表示存在干擾。

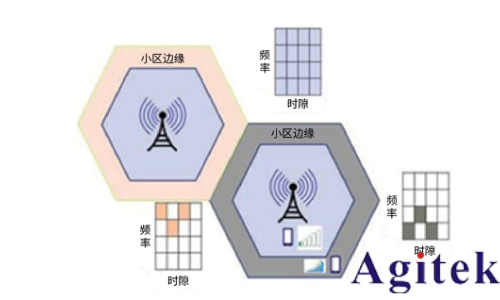

圖1. LTE功率控制和資源塊分配

在 LTE 干擾管理中,由于服務小區和相鄰小區共享同一頻道,因此精確的功率控制非常重要。網絡需要盡量降低小區邊緣的干擾,同時還要為邊緣用戶提供足夠的功率,使其可以獲得出色的服務質量。LTE 基站在小區中心在整個頻譜上提供較低功率。在小區邊緣,它會分配較少的資源塊(子載波),但會提供更大功率(圖 1)。這種方法改善了小區的整體吞吐量并將干擾降至最低。

無論系統的信道帶寬是多少,LTE控制信道始終位于信道的中心,帶寬為1.08 MHz。關鍵的下行鏈路控制信道包括主同步信道、輔同步信道和廣播信道。主同步信道和輔同步信道將移動設備與小區同步,并解碼系統信息。靠近 LTE 信道中心的窄帶干擾主要會影響移動設備的同步過程,有時也會阻塞整個小區。例如,某些模擬700 MHz FM無線麥克風就很容易阻塞LTE小區,因此美國聯邦通信委員會 (FCC) 禁止使用這些麥克風。

微波回程干擾問題

全球大約 50%的基站通過微波無線信號進行回程信號傳輸。隨著微波千兆以太網的最新發展,將微波無線信號用作 4G/LTE 部署的回程方案頗具吸引力。

與其他無線技術一樣,這種網絡也始終存在著干擾。對于微波無線電網絡而言,主要的干擾來自以下領域。

反射和折射

在移動網絡中,微波無線電臺廣泛用于建立點對點連接和城區內的部署。如果傳輸路徑被阻塞,信號會 發生回彈,損失一部分傳播給遠程接收機的能量,這種情況稱為反射;信號彎折并改變方向則形成折射。這兩種情況都會造成系統中斷。

免許可頻段上的干擾

近年來,移動回程廣泛采用了點對點以太網微波鏈路,它們不僅操作方便,而且成本較低。點對點微波鏈路可以在許可或免許可頻段上運行,如5.3 GHz、5.4 GHz和5.8 GHz。在免許可頻段中,系統中斷更多地與干擾有關。這些頻段非常接近802.11n或802.11ac無線局域網 (WLAN) 所使用的頻率,因此我們看到這兩個系統之間開始出現干擾。例如,當5.8 GHz微波無線電臺附近有WLAN在工作時,WLAN可能會提高微波無線電臺接收機的功率電平,這會使微波無線電臺誤認為自己需要降低鏈路上的發射功率,因此不會發射足夠的功率來維持所需的實際信號電平,從而造成中斷。

5G信號和潛在干擾

5G部署極大地擴展了無線通信使用的頻段。當前的蜂窩頻段 (< 2 GHz)、中頻段(3.5 至 4.5 GHz)和毫米波頻段 (> 24 GHz) 都可供5G使用。

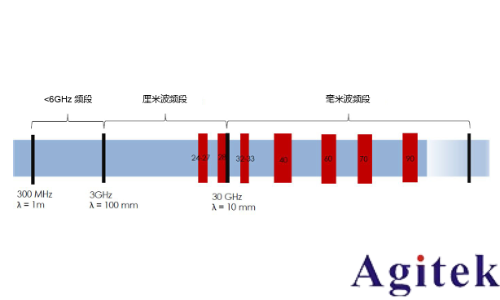

圖2. 5G頻段和頻譜分配

這是地面通信第一次使用毫米波頻段,因此給部署帶來了獨特的挑戰。第三代 合作伙伴計劃 (3GPP) 標準機構將6 GHz以下頻段稱為頻率范圍1 (FR1),將24 GHz以上的毫米波頻段稱為頻率范圍 2 (FR2)。5G信道帶寬從 10 MHz 到 400 MHz 不等,可以提供靈活的信道分配并支持不同的業務,例如超低時延和移動 寬帶通信。

除了FR1和FR2工作頻段之外,5G還引入了獨立組網 (SA) 和非獨立組網 (NSA) 兩種部署模式。獨立組網模式意味著5G網絡完全獨立運行;從空中接口的角度來看,用戶設備 (UE) 或移動設備只在5G網絡上交換控制信息和流量信息。雖然獨立組網模式支持5G的全部優勢,但用它來搭建5G網絡的成本也最高。與之相反,非獨立組網部署模式會盡量利用現有的LTE網絡,讓LTE充當網絡錨點。控制信道位于LTE網絡上,用戶設備也支持5G。用戶設備在5G數據信道上發送和接收流量,如果5G無法提供足夠的覆蓋范圍,那么用戶設備會退回到LTE。在5G部署的初始階段,非獨立組網模式更加可靠,而且比獨立組網模式更早支持無線運營商提供5G業務。當然,在非獨立組網模式下,如果LTE網絡受到干擾或破壞,5G網絡也同樣會受到影響。

航空航天與國防 (A/D) 和公共安全領域的干擾問題

大多數常見的航空航天與國防通信系統包括衛星、雷達、電子戰系統以及安全通信(公共安全)網絡。隨著商用和航空航天與國防領域的無線技術迅猛發展,越來越多的干擾也蔓延到了航空航天與國防系統中。 為了解決這些問題,航空航天與國防系統向更高頻率轉移,部署更窄的雷達脈沖,并采取高度加密的數字無線系統進行通信。

這些技術手段可以抵御外部干擾,但它們也會加大外場故障診斷的難度。有效維護航空航天與國防通信系統需要使用新的工具和測量方法。

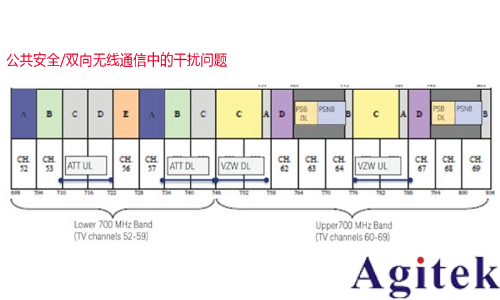

公共安全無線系統被兩大問題困擾:一個是鄰道干擾,另一個是互調失真。公共安全無線通信通常采用窄帶系統,帶寬為 25/12.5/6.25 kHz 等,其發射功率遠高于商用系統。它要求 80 到 100 dB 的信道抑制。 如果雙工器或雙信器調諧不當,基站的工作信道之間會產生鄰道干擾,導致覆蓋范圍縮小。

由于公共安全發射機是以更高的功率電平運行,如果其功率放大器飽和,則會發生互調,并且其諧波很可能落在相鄰頻段上。當這些諧波產物落到LTE控制頻率上時(參見圖3),網絡服務就會中斷。

衛星地面站的干擾問題 航空航天與國防網絡中通常會部署有衛星通信系統。這個領域的一個發展趨勢是為軍事機構提供大容量的通信鏈路。增加系統容量主要有兩個途徑:一個是將工作頻率從C和Ku頻段提高到Ka頻段,另一個是使用多個波束來部署頻率復用。

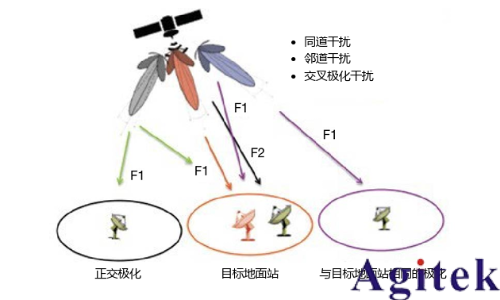

頻率越高,波束就越小。這就需要更精確的天線對準。如果沒有對準,可能會產生同道干擾和鄰道干擾。多波束頻率復用使得相鄰區域可以共享同一個頻率規劃和極化。如果系統沒有經過適當優化,則可能會產生強烈的同道干擾、鄰道干擾和交叉極化干擾。

圖4. 衛星地面站工作中的干擾類型

傳統干擾分析方法面臨的挑戰

與目標地面站相同的極化 干擾的分類方式不止一種。從信號交互的角度來看,干擾可以分為同道干擾、鄰道干擾和互調(無源和 有源)。從網絡運行的角度來看,干擾可以分為下行鏈路干擾(基站到移動設備)、上行鏈路干擾(移動設備到基站)和外部干擾。

如果網絡中存在干擾,系統性能監測工具會報告這些問題,例如上行鏈路本底噪聲在沒有明顯流量的情況下增加、連接故障、信噪比過高等等。下一步是檢測干擾的來源。配有定向天線的頻譜分析儀通常是偵測和定位干擾的首選工具。

傳統的掃描調諧頻譜分析儀和快速傅立葉變換 (FFT) 頻譜分析儀可以有效檢測常發信號,并可使用“最大 保持”功能檢測間歇信號。傳統的分析儀要么靜寂時間較長,在回掃過程中不會捕獲數據,要么靜寂時間無法預測。因此在處理隨機猝發信號、窄脈沖(如雷達信號)或持續時間由網絡流量條件決定的信號時,分析的有效性會打折扣。

鑒于無線寬帶網絡中的猝發信號不斷增加,現在需要找到一種互補性工具來提高頻譜分析的有效性。

實時頻譜分析儀 (RTSA) 介紹

我們在偵測干擾時面臨兩大挑戰:一個是由于數字無線信號本質上是時分復用信號,而正在調查的干擾更偏向于猝發信號;另一個是頻譜分析儀的靜寂時間過長,導致錯過一些信號。

要克服這些挑戰,最有效的方法是盡量縮短(最好是消除)傳統頻譜分析儀中存在的靜寂時間。我們需要 一種新工具來偵測最有挑戰性的信號,這就是無間隙頻譜分析或實時頻譜分析 (RTSA)。

頻譜分析儀接收機體系結構概述

為了更好地理解RTSA的功能,我們務必要看一看傳統的頻譜分析儀接收機的體系結構及其優缺點。

掃描調諧接收機

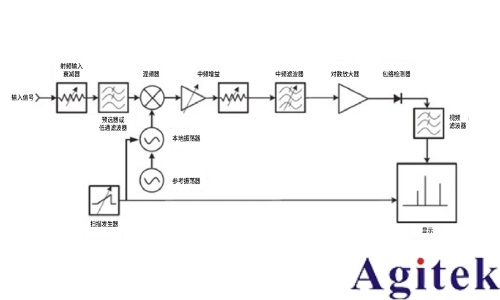

圖 5. 超外差頻譜分析儀/掃描調諧頻譜接收機

外差意味著要進行混頻。在超外差(也稱為掃描調諧)頻譜分析儀中,射頻輸入信號與本地振蕩器 (LO) 信號混頻,將輸入信號從較高頻率轉換為較低頻率 —— 中頻 (IF)。包絡檢波器可以檢測信號幅度并將其顯示為垂直點。

為了控制水平頻率軸的顯示,我們使用斜坡/掃描發生器來控制本振的調諧動作,使其達到預期頻率。通過設置掃描時間和頻率掃寬,我們可以控制 LO調諧速率。頻譜分析儀的前端包含由衰減器和預選器(低通濾波器)組成的信號調理電路。這些電路的作用是確保輸入信號在到達混頻器之前處于最佳電平。前端預選器有助于阻止帶外噪聲,從而改善接收機的動態范圍和靈敏度。調諧本振讓接收機具有更好的選擇性。它可以很自然地阻止不需要的帶外信號,這就是超外差接收機具有出色動態范圍的原因。

由于斜坡發生器以固定速率進行掃描,因此可以在頻率掃寬上精確控制掃描時間。通過控制掃描速率, 接收機能夠以超過 FFT 分析儀的掃描速度掃描超大掃寬。

超外差接收機的最大缺點是它可能會錯過間歇性信號,尤其是寬帶數字調制信號。另一個問題是, 在窄分辨率帶寬 (RBW) 下它的掃描時間會顯著變長。

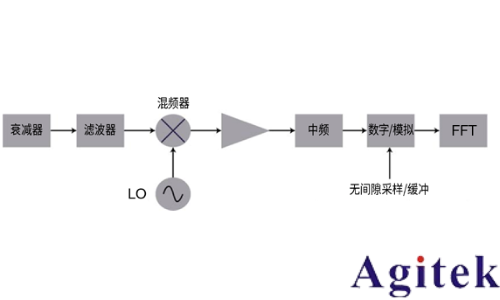

實時頻譜分析儀是一種沒有靜寂時間的 FFT 分析儀。接收機停留在感興趣的頻率帶寬內,該帶寬受到實時頻率帶寬的限制,沒有調諧或步進。它具有足夠大的信號緩沖區、FFT 引擎和顯示引擎,可先處理完上一個數據幀并清空存儲器,再讓后續數據幀進入。

在其捕獲帶寬內,它可以檢測各種瞬態信號、動態信號和射頻脈沖。

但是,RTSA受到帶寬的限制。如果接收機試圖測量超出其實時帶寬的信號時,則必須調諧本振。此時它不再是實時的或無間隙的。

由于 RTSA 沒有調諧,要檢測的信號可能不會位于中心頻率,并且它檢測到的信號電平可能不像使用傳統頻譜分析儀時那么準確,因此我們不建議使用RTSA來進行精確的功率測量。

關注官方微信

關注官方微信